|

第2回 「狂言作者の仕事と手紙 その2」 ゲスト:狂言作者 竹柴 聡さん |

第2回の歌舞伎ナビゲーションも、第1回に引き続き竹柴聡さんにご登場いただきます。 今回は歌舞伎の「書きもの」についてうかがいます。実は舞台で使う「手紙」などの書きものをかいているのは竹柴聡さんをはじめ狂言作者さんたちなのです。「絵姿」は小道具さんの担当ですが、その中の文字の部分はやはり狂言作者さんのお仕事なのだそうです。竹柴聡さんはこの質問に関連して次のような文章をまとめて下さいました。大変専門的で詳しく書いてくださっており、私も初めて知ったことが多かったです。 |

一口に舞台で使われる書きものと言いましても、実は用途によって様々な和紙を使い分けています。その為、その紙の耐久性によって一ヶ月の興行で書く枚数にも違いが出てきます。

紙の種類を挙げてみましょう。まず一番オーソドックスな「半紙」。これは俳優さんが持紙として懐中している紙と同じ白い紙です。一番オーソドックスな紙ではありますが、舞台での書きものとしての使用頻度は余り高くなく、どちらかというと、封をする手紙の上紙として使われることが多いです。

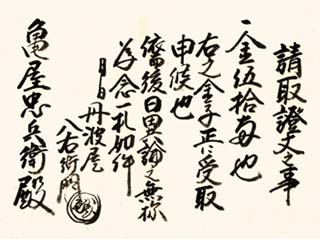

次に「西の内」と言われるやや茶色っぽい紙。これはかなり丈夫な紙で、最も耐久性の高い紙と言えます。それだけに書きものの中でも最も使用頻度の高い紙です。例えば、忠臣蔵や俊寛等で出てくる「上意書」や、先代萩や鏡山の「御墨附」、また写真が出ていると思いますが、封印切の「年季証文」や「請取証文」(右に掲載してあるもの)等、皆この西の内を使っています。 一口に舞台で使われる書きものと言いましても、実は用途によって様々な和紙を使い分けています。その為、その紙の耐久性によって一ヶ月の興行で書く枚数にも違いが出てきます。

紙の種類を挙げてみましょう。まず一番オーソドックスな「半紙」。これは俳優さんが持紙として懐中している紙と同じ白い紙です。一番オーソドックスな紙ではありますが、舞台での書きものとしての使用頻度は余り高くなく、どちらかというと、封をする手紙の上紙として使われることが多いです。

次に「西の内」と言われるやや茶色っぽい紙。これはかなり丈夫な紙で、最も耐久性の高い紙と言えます。それだけに書きものの中でも最も使用頻度の高い紙です。例えば、忠臣蔵や俊寛等で出てくる「上意書」や、先代萩や鏡山の「御墨附」、また写真が出ていると思いますが、封印切の「年季証文」や「請取証文」(右に掲載してあるもの)等、皆この西の内を使っています。次いで「奉書紙」という半紙のように真っ白い紙ですが、半紙よりも上質な紙で、鏡山の「御前御披露」等、上(かみ)に言上する時の正式文書等、又、伊勢音頭の刀の折紙等に使用されています。 西の内も奉書紙も舞台で余り激しく扱わないものは、一週間位で新しく書き換えることが多いと思います。中には一ト月に二枚、つまり中日に換えるだけで済むものもありますし、やはり二、三日位しかもたないものもありますし、やはり、舞台での使われ方次第です。 さて、紙の種類に戻りますが、いわゆる手紙一般は「巻紙」に書きます。現在では、手漉きの障子紙を適当な大きさに切って使用しています。上下の寸法は原則として立役の手紙は七寸、女形の手紙は六寸五分、と決められています。同じ巻紙でも所作事で使う場合には、絹張りをして丈夫にしたものや、紗のように透けた繊維素材による場合があり、こうしたものは一ト月興行でも一度しか書きません。又、巻紙の上の部分を紅で染めた「天紅」の手紙(遊女の手紙に使用)は、特に所作事で使用される場合(将門、雨の五郎等)は広げた時にそれ自体絵のように美しくなくてはなりませんので、これには本当に気を使います。 最後に「茶判紙」これは舞台の上での使用頻度は高くないのですが、世話がかった舞台での書きもの、例えば浜松屋の請取証文やそば屋で直侍の書く手紙等に使われます。耐久性は最も低く、茶判紙での書きものはほとんど毎日書きます。 さて、こうした手紙や手形類、文書類等の他に我々が書く書きものは、主に小道具さんの扱いのものがほとんどです。(大道具さんのいわゆる舞台装置としての書きもの、例えば制札、看板、門口の障子の字等は我々は書きません。)我々がかく小道具扱いのものとしては、短冊、色紙、制札(熊谷陣屋、毛谷村等)、小判包みの表書き(金壱百両等)、店先の掛け行灯(河庄、井筒屋、御休処)、かさねの卒塔婆、衣裳を包むたとう紙の表書(御誂等)、関の扉(二子乗舟)、楼門の血染の片袖、等々枚挙に暇がありません。 * * * ここで忠臣蔵の大序〜十一段目迄の書きものをみながら、書きものを書く時の実際について申し上げたいと思います。 まず大序は師直が顔世へ渡す「武蔵鎧」、あの大きな結び文です。これは中に少しかためのシンを入れて、西の内で包んで結び文の形にします。竹本の文句通り表に「参らせ候」と大書して、裏に「武蔵鎧」と記します。昔の先輩が持っていらしたものは、現在使用されているものよりも大分小振りなのですが、今は大きい方がお客様の反応がよいためか、かなり大振りになってきています。いくらなんでもあんな大きな結び文なんてあるわけがないんですが・・・・・。 三段目は進物場の目録ですね。師直公への献上品の目録なので、こういう時には奉書紙です。また喧嘩場では「さなきだに」の短冊、これは金の短冊なのですが、金張りのこうしたものは中々墨がのらずに苦労するものです。 四段目は何といっても判官切腹を申し渡す上意書です。西の内一枚に文言を書きますが、こうした俳優さんがそのまま読むものは見た目よりは読み易さを重視して、なるべく丁寧にくずさずに書くようにします。それを縦に八ッ折りにして、やはり西の内の上紙で包み、表に大きく「上」の字を書きます。「下」の字を書くべきだとの俳優さんもいらっしゃいますが、「上」の字が一般的です。何故「上」の字かという理由はかなり長くなりますので省略。 六段目はお軽の年季証文、西の内を使います。音羽屋さんは西の内半分の大きさ、中村屋さんはやや大振りと、勘平をなさる俳優によって大きさも違います。後は勘平が血判をする連判状。これは一度書くと十年位(或いはそれ以上)同じ物を使っているようで、私は書いた経験はありません。 さて、書きものの宝庫、七段目です。まずは平右衛門の願書、中は開きませんので(こういう手紙類を封じ込めといっています。)大序の結び文と同様、中にシンを入れ、西の内の上紙をのり付けして形にします。但し、平右衛門が本縁に置いてそれを由良之助が扇で叩き落とすという、あれがうまくできる為にはこの願書が形良く立たなくてはならず、これには俳優さんからの注文も多く、初日が明いても暫くは改良に改良を重ねて苦心惨たん致します。 次に力弥から由良之助に手渡される顔世の密書。力弥が持ってくる小道具の状箱は以外と小さく、後に本当に由良之助が開封する手紙が入らないことが多く、ここでは別物の小振りなものを手渡します。開封する方の密書はおそらく歌舞伎の古典に使う手紙の中では最長の長さを誇る、長文(ながふみ)でしょう。昔は全く無関係な歌等を書き並べていたらしいのですが、昨今はさすがに俳優さんも気になるらしく、それらしい文言を書き連ねます。またあヽいう長文にはちょっとした仕掛けをすることが多いんです。あれだけの長さがあると、読み下ろしていった時に中々下にきれいに手紙の端が垂れないことが多いので、端に針金のようなものを入れて重しにして、縁の下まできれいに垂れるようにしてあります。当然その針金の入った部分は九太夫の手に入りますので、九太夫の俳優さんから毎日針金を回収することになります。またこれは顔世からの手紙ですから、六寸五分で書くべきなのですが、中には七寸で書く先輩もいらっしゃいます。あれだけ長いと七寸の方がきれいに立派に見えるからです。それに文章の書き方も先輩によっては、天紅の手紙でも書くように、美しい字くばりで書く方もいらっしゃいます。その方が見た目がいかにも女性からの手紙であるようにきれいに見えるからです。しかしあの手紙は顔世からの密書ですので、そういう書き方はおかしいとおっしゃる先輩もいらっしゃいます。芝居の中ではこうした花と実との葛藤が繰り広げられています。いずれにしても、あの長文を毎日のように書いて、針金で仕掛けをして上紙をかけて・・・という作業はちょっと大変です。 最後におかるが書く「たのむたのむ」の手紙、二、三行は普通の手紙の書き出しのように書いておいて、最後にたのむたのむとしておきます。この部分を書いて、シンにする巻紙とはり合わせるという作業、これも毎日の仕事となります。ちなみに歌右衛門さんの系統の方は天紅の巻紙を使いますが、その他の俳優さんは普通の巻紙です。遊女の手紙だから天紅という成駒屋さんの主張と、遊女の手紙であっても恋人ではなく両親に出す手紙だからという解釈と。天紅だと得も言われぬ色気が出るんですが・・・・。ここでも花と実がぶつかります。またこの手紙は顔世の密書等に比べると大変短い手紙ですが、後におかるがクドキに使う方もいらっしゃいますので、あだやおろそかには書けません。 ともあれ、この七段目を担当してしまったら最後、その1ト月はもう書きものに忙殺される毎日です。 さて十一段目、ここでは義士の衿字ですね。塩冶浪士、大星由良之助等と衿に名前を書いてあるあれです。昔は四十七士全ての衿字を作者部屋で手分けして書いていましたが、最近は松竹衣裳さんがあらかじめ染めていますので、我々は書かなくなりました。たまに落ちがあったり、間違いがあったりして、それを補う程度です。随分と楽にはなりましたが、稽古期間のあわただしい中、みんなで雁木の衣装(注;義士が討ち入りに使った火事装束)を広げて書いていた頃を思うと一寸懐かしいですね。 舞台に使う書きものはそれぞれにそれらしく書くことにいつも気を付けているつもりだったのですが、ある方が入谷をなさったとき私が担当させて頂いていて、こんなことがありました。直侍の手紙を私が書いていたのですが、中日をすぎた頃、「楊枝で走り書きしているような手紙があんなに達者なはずはない、もっとせいぜいへたに汚く書いてくれ」とご注文を頂きました。それ迄、なるべくきれいに上手に書こうという意識が常に働いていたので、下手に書いてくれと言われたのは初めてでちょっと面くらいましたが、改めてそれらしく書くということの難しさを考えさせられるよい機会となりました。特にこの直侍の手紙等は、お客様にはほとんど見えない手紙なのですが、俳優さんとしては舞台でご自分の周りに少しでも違和感を覚えるものがあると気持ちが悪く、役に入り込めないということもあるのだと思います。 舞台で使う書きものはこの位にして、それ以外に我々が日常的に書いているものに「書抜」があります。これはご承知の方もいらっしゃると思いますが、昔は印刷技術の低さのせいもあり、作者の正本は一冊しかなく、俳優さんには、その俳優さんのセリフのみを書き抜いたものを渡していたのですが、これが書抜です。この旧態依然とした制度が未だに歌舞伎の世界には残っているのです。書抜は二枚折にした茶判紙に六行でセリフを書き連ねるのが決まりで、表紙には中央に芝居の外題、左下に俳優名、その上に役名を書きます。これをこよりでとじ合わせて俳優さんに渡します。昔は全ての狂言が書抜で済まされていたのですが、さすがに現在は松竹の制作で台本を作ることが多くなってきました。(こういう時は書抜は書きません。)しかし、セリフの少ない所作事や、何度も繰り返し上演している古典の狂言等の時は、台本を作らずに、我々が手持ちの台本で書抜を作成しています。又、ご年輩の俳優さんに多いのですが、小さい頃から書抜に慣れ親しんでいる為に、台本の小さい字ではセリフを覚えられず、台本を作った時でもセリフを覚える為に書抜を我々に依頼なさる方もいらっしゃいます。たまに俳優さんによっては稽古場に昔の書抜、時にはお父さまや、お祖父さまの書抜をお持ちになって台本のセリフを訂正されたりする俳優さんもいらっしゃいます。そういう時に拝見する昔の書抜の達筆なことといったら、ちょっと我々では手も足も出ない感じです。ただ逆に言うと、我々が書いた書抜も、あのように俳優さんの家に残るか思うと、ちょっと気の引きしまる思いもいたします。 竹柴 聡 記す |